0371-66009393

0371-66009393

政策解读 |《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》对医药流通企业的影响

录入时间:2025-07-30 13:59

长期以来,回款周期过长对药械企业造成了沉重的资金负担,尤其是处于整个行业价值链中间环节的医药流通企业一直承受着沉重的资金压力。商务部《2023年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2021-2023年药品批发企业对医疗机构应收账款回款天数平均分别为149天、150天和152天,呈现逐年增长的趋势。并且根据调研显示*,跨国药企及内资药企给医药流通企业的回款账期为1-2月不等。医疗机构拖欠医药流通企业货款、药品生产企业要求医药流通企业按时回款,双重压力下导致医药流通企业资金压力和财务费用负担日益加重。

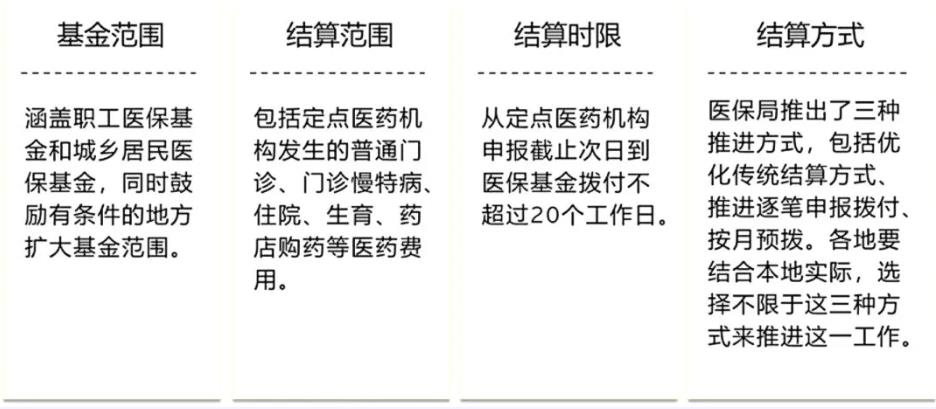

2025年1月16日,国家医保局发布《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》,明确目标是2025年全国80%左右统筹地区基本实现即时结算,2026年全国所有统筹地区实现即时结算。该政策的颁布,对于有效解决药品流通企业回款周期长、资金周转压力大的问题具有一定程度的促进意义。

*此数据为安永历史调研数据总结

政策要点解读

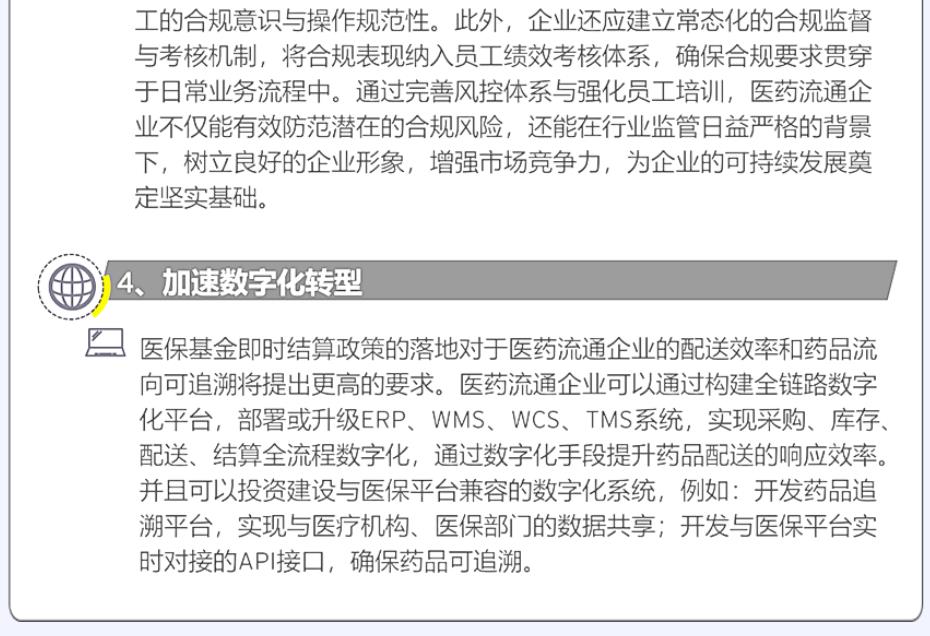

政策主要内容:

时间和工作步骤:

核心要点:

第一,坚持优化传统结算与创新结算方式相结合,充分压缩流程和时长,全面压缩医保基金结算清单上传质控、对账、申报、智能审核、请款、拨付等工作时间,审核后5个工作日内完成拨付。

第二,坚持基金预付与即时结算相结合,既通过基金预付增加医药机构现金总量,也通过即时结算加快医药机构现金流速。符合条件的定点医疗机构可以在每年度1月上旬自愿向统筹地区医保部门申请预付金。坚持基金预付与即时结算相结合,可以进一步缓解资金回款问题。

政策试点效果:

国家医保局披露的进度显示,截至2025年2月底,全国共103个统筹地区开展即时结算,占统筹地区总数的26%,覆盖定点医疗机构4.37万家,定点药店6.76万家,即时结算拨付金额387.31亿元。在政策协同上,基金预付和即时结算协同赋能,截至2月底,有29个省份建立预付金制度,17个省份预付基本医保基金484亿元,其他符合条件的统筹地区将于3月底前完成拨付。

对医药流通企业的政策影响

医药机构回款周期缩短,一定程度缓解企业资金压力

医保基金即时结算改革政策的颁布促使医保基金与医药机构的结算周期从“按季度/年度结算”改为“月结月清”,可能会显著加快医药机构的资金周转速度。医药机构的回款速度提升后,能够更及时地支付医药流通企业的货款,从而间接缓解了医药流通企业的应收账款压力,改善了企业的资金流动性。这一政策不仅优化了医保基金的使用效率,还通过传导效应缓解了医药流通行业的资金压力,推动行业整体向高效化、规范化方向发展。

对于医药流通企业的配送响应要求增加

国家医保局自2021年起推动医保基金与医药企业直接结算,主要针对集采中选药品和医用耗材,以缩短回款周期。部分省份,如山东省、浙江省、江苏省、福建省、四川省等,在集采药品试点基础上,开始尝试将医保谈判药品、创新药等非集采品种纳入直接结算。医保控费与结算透明化可能推动医药机构需要更严格遵循集采要求,医药流通企业需强化对集采品种的供应能力,对于部分省份还需补充强化对医保谈判药品、创新药等非集采品种的供应能力。并且医药机构资金流动性增强后,可能倾向减少药品库存积压,转向“按需采购”的模式,医药流通企业需要相应的提升配送效率(如增加小批量、高频次的配送)。

对于医药流通企业的合规要求提高

医疗机构与全国医保信息平台实时对接,医保基金智能监控强化后,可快速识别异常采购行为(如某药品短期内销量激增),可能会触发对医药流通企业及医疗机构的合规调查。医药流通企业还需配合医疗机构提供更完整的药品流通数据(如批次、价格、流向),证明药品不存在回流、带金销售等不合规情况。

对于医药流通企业的信息化要求提高

医保基金即时结算要求医药流通企业的进销存系统、物流系统与医院端数据平台打通,确保药品流向可追溯,这对其信息化水平提出了更高要求。这种要求促使医药流通行业技术门槛提升,规模效应凸显,头部企业凭借技术、资源整合和品牌优势加速集中化。未来,医药流通企业需加强信息化建设,深化合作,提升服务质量,探索多元化发展,以适应行业变革,推动行业向数字化、高效化和集中化方向发展。

医药流通企业的应对策略

医保即时结算改革渐次铺开,医药流通企业的应收账款的回款效率将会逐步有所提升。与此同时,医药流通企业也可能受此政策影响弱化了自身的“垫资”价值,因此医药流通企业应提前布局以应对相应的政策风险。